SmileDecoder4808は、モータ制御機能と簡単なライト制御機能を有している、ノーマルデコーダ(非サウンドデコーダ)です。ファンクションデコーダとしてもご利用頂けます。コネクタは、海外のNゲージでデファクトスタンダードとなっているNext18(N18)を採用しています。

特徴

- サイズ 17mmx10.5mm(端子部カットで15.5mmx10.5mm)、基板厚0.8mm

- NMRA DCC規格に準拠。DCCコマンドステーションで操作可能。

- モータ制御機能搭載(0.5A連続)

- AUX1はPWM制御で室内灯向けに光量調整可能

- Next18規格に対応

- ヘッドライトに減光機能搭載

- 基板にランドを設置直接配線や・アダプタを配線することでNEM651にも対応

- 規格に準じヘッドライト・テールライト・AUX1~AUX6まで対応

- 連結面のヘッドライト・テールライト消灯可能 F0消灯モード搭載

- Nagoden社が販売する別売りの書き込みアダプタを使用することでスケッチを書き換えが可能。オリジナルの機能を実装可能

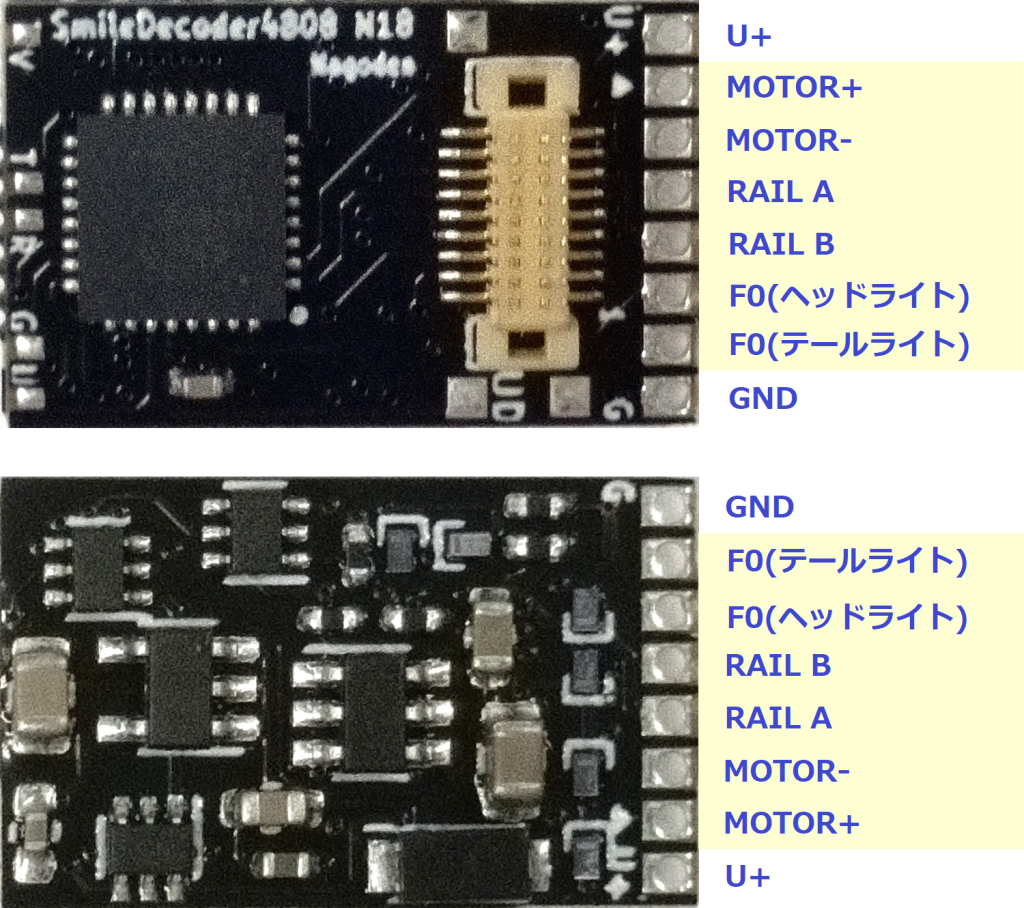

基板の説明

Next18コネクタを使用しない場合は、下記のパッドに直接配線もできます。配線はショートの無いように、適切な温度のハンダ作業を行ってください。また絶縁対策を行ってください。

ヘッドライト・テールライト・AUX1,2,5,6の接続

COM+(+12V)から抵抗または定電流ダイオードを通して各端子の方向に電流が流れ込む方向に接続してください。各端子ともMax 100mA以内としてください。

両極性のヘッドライト基板の対応

ヘッドライトが両極性(+/-の入れ替わりでヘッドライトテールライトを点灯させる機能)の場合、ヘッドライト基板を改造する方法もありますが、AYA014-2 両極性基板を追加することで対応できます。

AUX3,4端子

接続できる電圧は5Vです。ON状態のときは電流がでます。OFFのときは電流が流れ込みます。マイコンピンが直接つながっていますのでショートや高電圧を掛けないように注意してください。CV110から138で”4”または”5”を選択した場合はロジックレベル(5v)の出力になります。

トマランコンデンサ

COM+(+12V)とGNDの間で接続します。

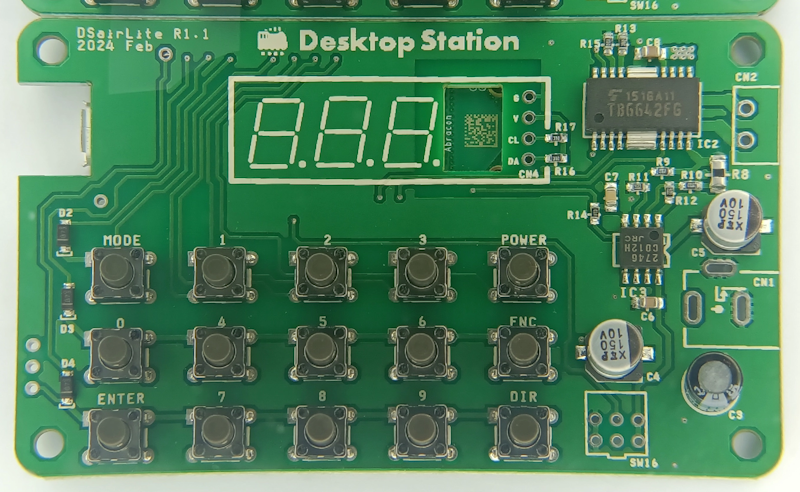

接続基板

Next18向けのExpBoardはDesktopStationオンラインストアにある搭載補助基板、またはTrainoさんのページを参照ください。

ファームウェア・スケッチ

SmileDecoder 4808は、ファームウェアのソースコード(スケッチ)を公開しています。知識のある方は、ご自身でデコーダの挙動を変更することが可能です。

なお、ファームウェアのビルド方法・書き込み方法・カスタマイズ方法等の無償サポート(ご質問、依頼等)はデスクトップステーションでは行っておりません。有償の業務依頼のみ受付いたしております。

CV設定

CVは以下のとおりです。

| カテゴリ | CV No | CV name | 範囲 | デフォルト | 説明 |

| 共通 | 1 | ショートアドレス | 0~127 | 3 | 127まで |

| モータ | 2 | 開始電圧 | 0~255 | 16 | 始動時の走り出しの調整に使用します。 |

| モータ | 3 | 加速率 | 0~255 | 0 | モータの加速時間を決めます。 停止から最高速度までの時間[sec]を0.6で割った値で設定します(Rev03から有効です) |

| モータ | 4 | 減速率 | 0~255 | 0 | モータの減速時間を決めます。 最高速度から停止までの時間[sec]を0.6で割った値で設定します(Rev03から有効です) |

| モータ | 5 | 最高電圧(速度) | 0~255 | 250 | 最高速度に相当します。 |

| 共通 | 7 | バージョン番号 | 0~255 | – | スケッチのバージョン番号が読み出せます。 |

| 共通 | 8 | 製造者ID(読み込み) リセット(1を書き込み) | 108 | 1を書くと初期値に戻せます。 読み出すと、製造者ID(108:nagoden)が読み出せます。 | |

| 共通 | 17 | ロングアドレス(Low) | 0~255 | 0 | |

| 共通 | 18 | ロングアドレス(High) | 0~255 | 0 | |

| 共通 | 29 | 設定 | 2 | 正転/反転 Direction、LongAddress有効無効 ビットの組み合わせで、28/128Stepでの設定は以下の値を設定します。 2桁アドレス Forword 2 Reverse 3 4桁アドレス Forword 34 Reverse 35 | |

| モータ | 30 | デコーダモード | 0-1 | 0 | 1でモータ制御なし *1 |

| Function | 50 | ヘッドライト自動減光 | 0~255 | 0 | 0で自動減光off 1~255 自動減光待ち時間(秒) スピード命令が0になってからの時間経過後自動減光 |

| Function | 51 | ヘッドライト減光調整 | 0~255 | 255 | ヘッドライト減光時の出力(0-255) |

| Function | 52 | ヘッドライト光量調整 | 0~255 | 255 | ヘッドライトの光量調整(255でMAX) |

| Function | 53 | テールライト光量調整 | 0~255 | 255 | テールライトの光量調整(255でMAX) |

| モータ | 54 | 予約 | |||

| モータ | 55 | 予約 | |||

| モータ | 56 | 予約 | |||

| モータ | 57 | 予約 | |||

| Function | 58 | AUX1(室内灯)光量調整 | 0~255 | 255 | AUX1(室内灯)光量調整(255でMAX) |

| Function | 110 | F0 機能割当 | 0-9 | 1 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 111 | F1 機能割当 | 0-9 | 2 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 112 | F2 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 113 | F3 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 114 | F4 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 115 | F5 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 116 | F6 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 117 | F7 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 118 | F8 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 119 | F9 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 120 | F10 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 121 | F11 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 122 | F12 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 123 | F13 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 124 | F14 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 125 | F15 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 126 | F16 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 127 | F17 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 128 | F18 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 129 | F19 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 130 | F20 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 131 | F21 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 132 | F22 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 133 | F23 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 134 | F24 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 135 | F25 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 136 | F26 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 137 | F27 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

| Function | 138 | F28 機能割当 | 0-9 | 0 | 0:OFF, 1:F0, 2:AUX1, 3:AUX2, 4:AUX3, 5:AUX4, 6:AUX5, 7:AUX6, 8:ヘッドライト減光, 9:F0消灯 |

デコーダモード

1を設定することで、走行時のモータ出力を停止します。モータを使わずファンクションのみ使用する場合にCV値の読み書きを可能にするため抵抗をモータ端子に固定設置可能にするモードです。(この場合は100Ω1/2Wほどの抵抗を設置してください)

【注意】

抵抗を付けた状態でデコーダモードを0にしてモータ出力すると抵抗を焼損させる可能性があるのでモータ端子に抵抗を付ける場合は、必ずこのCV30(デコーダモード)を1に設定ください。

光量調整

ヘッドライト、テールライト、AUX1においては光量調整(PWMによる調整)ができます。それぞれのCV値を0~255に設定することで調整できます。

ヘッドライト:CV52、テールライト:CV53、AUX1:CV58

減光時の光量調整

停止時(スピード命令が0の時)またはファンクションCV設定8:ヘッドライト減光が選択された場合でそのファンクションが押された場合に減光モードとして出力する光量を調整できます。CV51で調整します。減光させない場合はCV51には255を設定します。

ヘッドライトの自動減光

停止時(スピード命令が0の時)になった場合にヘッドライトをCV51の減光量に従い減光します。設定はCV50で0(デフォルト)にすると自動減光はOFFになります。

CV50を1~255で設定すると停止時(スピード命令が0の時)になってから経過した時間後に自動で減光します。設定の単位は秒です。

ヘッドライトのマニュアル減光

任意(マニュアル)で減光を行う場合は、その機能をファンクションに割り当てることができます。

ファンクションのCVに8:ヘッドライト減光を設定することでマニュアルで減光できます。

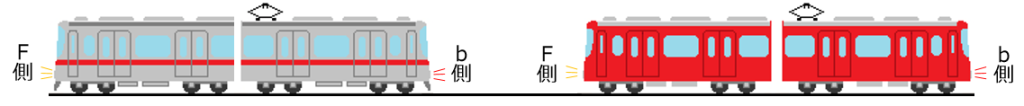

F0(消灯モード)

連結した場合の連結面のヘッドライト・テールライトを消灯させる機能です。この機能は、任意のファンクション(CV110~CV138)に 9:F0消灯を割り当てます。

①それぞれの車輛のF側へCV121(F11)に9を割り当て b側へCV122(F12)に9を割り当てておきます。

アドレス31 F側 CV121:9 b側 CV122:9 アドレス61 F側 CV121:9 b側 CV122:9

②F0をON状態でヘッド・テールライトを点灯させ、アドレス31のb側(F12)をON

アドレス61のF側(F11)をONにして連結面の点灯をOFFにします。

アドレス31 F12:ON アドレス61 F11:ON

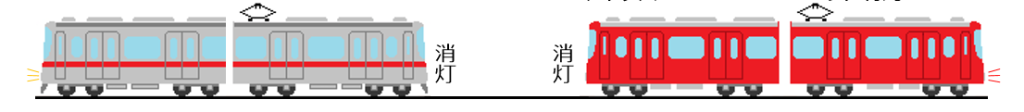

③連結面の点灯をOFFにした状態で車輌を連結(MU)します。

アドレス31 MU連結 連結面のヘッド・テール消灯

MU連結した場合の制約事項(MUはKATOD101,Digitrax系の機能です)

・ファンクションはコントロール側の(MUして表示されている)アドレスになるため、連結したアドレスのファンクションは制御できません。

・方向転換した場合のヘッドライト・テールライトの切替は可能ですがF0の点灯・消灯はコントロール側のみです。

CV110~CV138で同じ機能を複数のファンクションに割り当てた場合、ファンクションのON/OFFで正しく機能しない場合があります。

・CVの書き込み・読み取りはダイレクトモードで可能です。

Pageモードでも書き込みは可能ですが、ダイレクトモードを推奨します。

・モータの端子に負荷を接続しないと読込みがうまくいかない場合があります。

注意事項

- モータを併用して使用される場合は、モータの消費電流によってブリッジドライバや整流ダイオードが熱くなることがあります。モータに流す電流値は500mAまでとしてください。消費電流が大きいモータなどは、モータドライバを破損する場合があります。完成品メーカで使用している、小型で消費電力の小さいモータをご使用ください。

- デコーダから異臭・触れないほどの発熱などの事象が発生した(恐れがある)場合は、直ちに電源を切ってデコーダの使用を中止してください。

- CVの読み取り書き込みはデコーダの消費電流で動作確認をします。モータ端子に負荷がない場合はCVの読取・書き込みができない場合があります。この場合はモータ端子に抵抗やLEDなど接続することで読み書きが可能になります。

- Next18コネクタは端子の間隔が狭くなっていますこのため直接接続することは難しく、ショートなどにより故障の恐れがあります。接続には専用のコネクタ基板を使用してください。

- ランドに直接配線される場合は、ランド間ショートや基板部品面への接触のないようにご注意ください。

- 回路はショートさせないでください。

サポート

販売時点でデコーダに書き込まれている標準のファームウェアをご利用か、弊社が提供する最新のファームウェアを利用する場合に限り、サポート対応します。サポートは、デジタル鉄道模型フォーラムにて行います。メールなどでの個別の使用方法の相談には応じられません。

ユーザー起因によってデコーダを故障させた場合の有償交換サービスはありません。価格設定を安価にしていますので、複数枚を購入し、故障したものは廃棄いただいてご利用ください。

開発元

SmileDecoder 4808シリーズは、Nagoden社が開発した製品です。デスクトップステーションは、Nagoden社からのOEM供給を受けて提供しています。