文書の過去の版を表示しています。

DSair2にS88を追加する

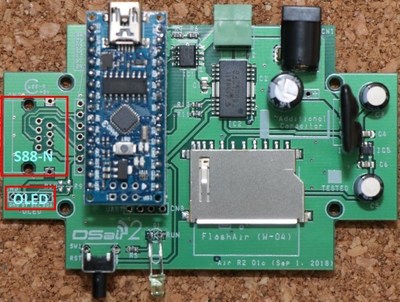

DSair2にはS88のコネクタを搭載するスペースが用意されています。またケースを加工することで、S88の機能を追加できます。

S88って何?

概要

メルクリンが開発した在線検出器の名称で、型番からS88と呼ばれてます。S88デコーダという名前で、車両に組み込むデコーダと同じようにイメージされる方もいらっしゃいますが、意味は違っていて、単なる在線検出器の信号中継システムの名称です。

フリップフロップ回路を使ったバケツリレー方式による信号受け渡しで、回路がシンプルです。このため、安価に実現でき、サードパーティからもたくさんの機器がリリースされています。

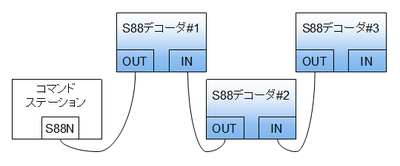

デコーダは数珠つなぎにでき、以下のように配線して追加できます。最大で16台まで接続できますが、Desktop Stationの機器ではソフト実装の関係上、4台程度までを推奨としています。

仕組み

パルスを1回送るごとに、隣のビットデータ保管庫(いわゆるフリップフロップ)に渡す仕組みです。一番最後は、コマンドステーションの口で、パルスを渡すごとに、コマンドステーションの口にデータが入る仕組みです。たとえば、16回、パルスを出せば、16個のビットデータがコマンドステーションに入ります。

タイミングは、リセットパルスを最初に打つことで調整します。パルスの長さやタイミングは規定が決められているので、その通りに実装すれば良いだけです。

デジタル回路では、結構簡単に実装でき、S88自体にはマイコンは不要です。ただし、センサによっては、データ処理や複雑な制御などがあるので、回路だけで組むと大変なので、マイコンを結局使う事になったりもします。マイコンを使う場合には、S88の処理もソフトで実装するので、ハードとしてはかなりシンプルになります。

この説明でお分かりの通り、単純なビットデータしか渡せません。なので、Loconetのようにスロットルを使うとなると、いろいろと細工が必要ですが、この辺はもう検討済みで、フジガヤさんがS88スロットルを開発済みです。これから、いろいろなスロットルが登場すると思います。

S88-N

S88には欠点があり、その一つに配線が高価、入手性が悪い、長さのバリエーションが乏しい、取り回しがしにくいというところがありました。

そこで、S88-Nが開発されました。S88-Nとは、OpenDCC.deやTams Electronikなどが開発した、S88を汎用の8極のEthernetケーブルに流すための配線方式です。(稀に4極の古いケーブルもあります。古い機器からの使いまわしの際は、ご注意ください。)100円ショップでケーブルが売っていて入手性が非常に良いのと、差込も簡単なため、ヨーロッパでは普及しています。

DCC電子工作連合、Desktop Stationでは、S88の従来コネクタではなくS88-Nを正式に採用しています。

S88デコーダ(センサ)製品

DCC電子工作連合のメンバーがS88デコーダをリリースしています。また、海外のメーカーも機器をリリースしており、ネット販売で容易に購入できます。

・Nucky s88-N Train Detector ・フジガヤ2 S88 Detector 6ch版, 8ch版 ・Desktop Station S88ボタンデコーダ(販売休止中)

・LDT RM-88-N (3線式用) ・Tams S88-3, S88-4

用意するもの

- RJ45コネクタ(秋月電子で販売されている7810-8P8C)

作成手順

RJ45の半田付け

開口部のくりぬき

ピンバイス、ホットナイフ、デザインナイフなどを駆使して、開口部をくり抜きます。 くり抜く際の位置や大きさは、ゆうえんさんのブログが詳しいです。

自分で出来ない方へ

協力店が加工サービスを提供しています。有料ですが確実に対応できます。