DCCを使った鉄道模型の自動運転システムを構築する場合、以下の要素が重要となります。

- 自動運転制御ソフトウェアと、それに対応したDCCコマンドステーション

- 在線検出器・在線検出システム

弊社は、上記の要素を以下の製品・規格によってサポートしています。

- DesktopStationSoftware(自動運転ソフトウェア)とDSshield2/DSmain(DCCコマンドステーション)

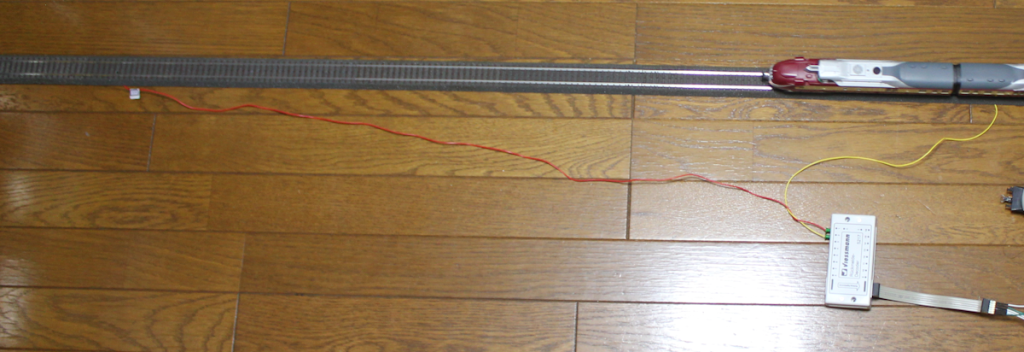

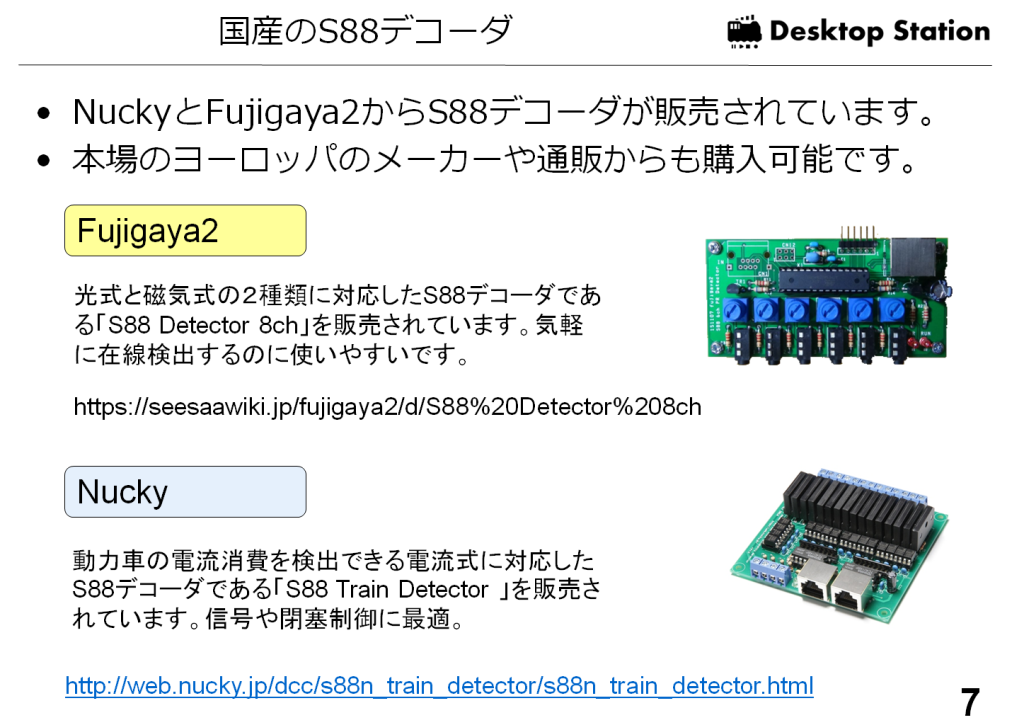

- 欧州で主流のS88-N在線検出システムを採用。独自のシステムではなく、サードパーティも海外に豊富。日本国内にも複数社がS88-N規格対応在線検出器を提供。

ここでは、日本では馴染みがないことが多い、S88-Nについてご紹介します。S88-Nは、古くから弊社の自動運転システムに採用しており、弊社システムを利用されている方は、承知とは思います。

S88-Nは、もともとS88というドイツのメルクリン社が開発した在線検出システムであり、2.54mmピッチで5ピンで構成されるリボンケーブルを数珠つなぎにして、在線検出器を接続し、在線情報を取得するシステムでした。

5ピンのリボンケーブルは、配線の取り回しがあまりよろしくなく、その代替ケーブルとして、RJ45イーサネットケーブル(8芯ストレートケーブル1)を使用したS88-Nというものが登場しています。本家のメルクリンも最新の在線検出器はS88-N規格に切り替えているので、S88-Nが主流とお考えください。

1つのS88在線検出器には16個または8個のセンサ単位で1台として構成され、16台(8個のセンサだけなら32台)接続できます。16個単位の在線検出器と、8個単位の在線検出器を混ぜた場合には、合計256個となるように構成します。

コマンドステーションに近い側のセンサから、1,2,3・・・と数えていき、在線検出器をまたいでも同じように、カウントを続けることができ、最大256までを接続できます。

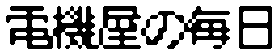

センサの種類は、在線検出器の機能によって異なり、例えば以下のように光センサ式や磁気センサ式、ギャップ式(電流検出式)など、様々なものがサードパーティから販売されています。基本的に、ギャップ(電流検出)式と光センサ式が一番使いやすいため、組み合わせての利用をオススメします。光センサ式は、点で位置が分かりますので、ATS地上子のような使い方ができます。ギャップ式は、信号機制御に使いやすいです。

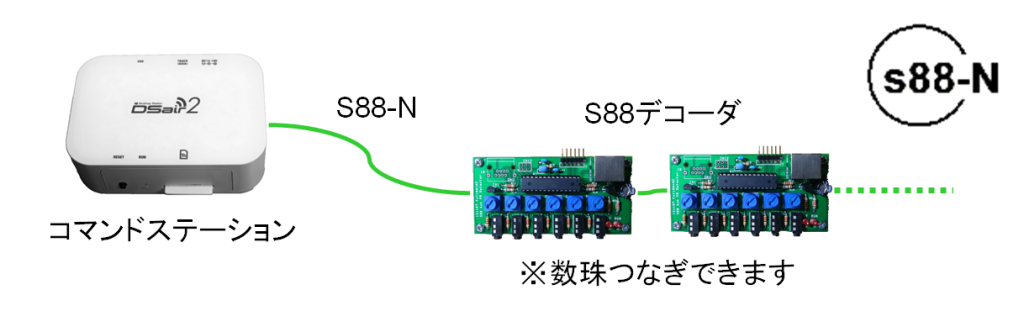

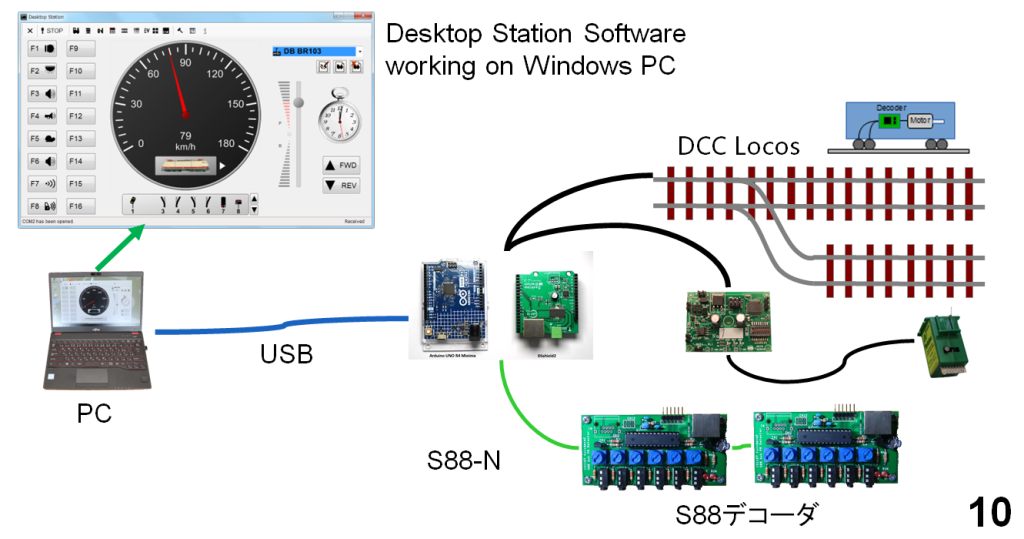

全体の機器構成図を示します。パソコン、Arduino UNO R4 Minima、DSshield2、S88在線検出器(S88デコーダ)、レール上のセンサ(地上子)、ポイント、線路、DCC車両があれば、自動運転システムを構築できることが分かります。

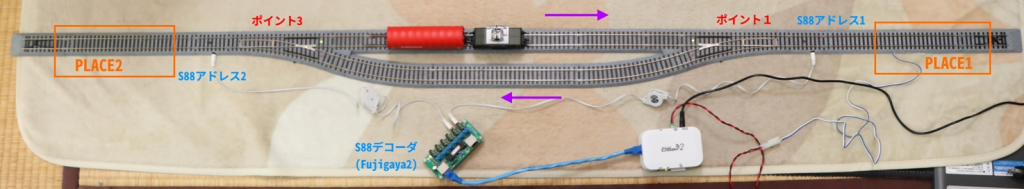

DesktopStation SoftwareではなくDSair2のBASIC機能を使った例なのですが、同じことは、DSshield2とDesktopStation Softwareを組み合わせてもできますので、ご紹介したいと思います。Fujigaya2製の光センサ式在線検出器であるS88 Detectorを2個所において、貨物列車の交互運転を行っています。ポイントも切り替えているので、うまく実装すれば2列車の交互運転もできます。

- S88-NでEthernetのケーブルを利用される際には、8芯かつストレートケーブルを必ず選択してください。たまに4芯のケーブルであったり、クロスケーブル等を使って動かない・S88在線検出器やコマンドステーションの故障と勘違いされる方がいらっしゃいます。 ↩︎