アナログ車両では大きな問題がなくても、DCCサウンド車両を走らせたら集電不良が多発する・ノッキングするという症状が出て困っているという報告をたまに受けます。

特に自宅の小さなレイアウトでは問題なくても、運転会などで外に持ち出したときにトラブルが発生してしまうということがよくあります。このトラブルは模型店のレイアウトではなく、個人・クラブの運転会での事例がほとんどのようです。

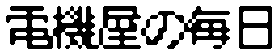

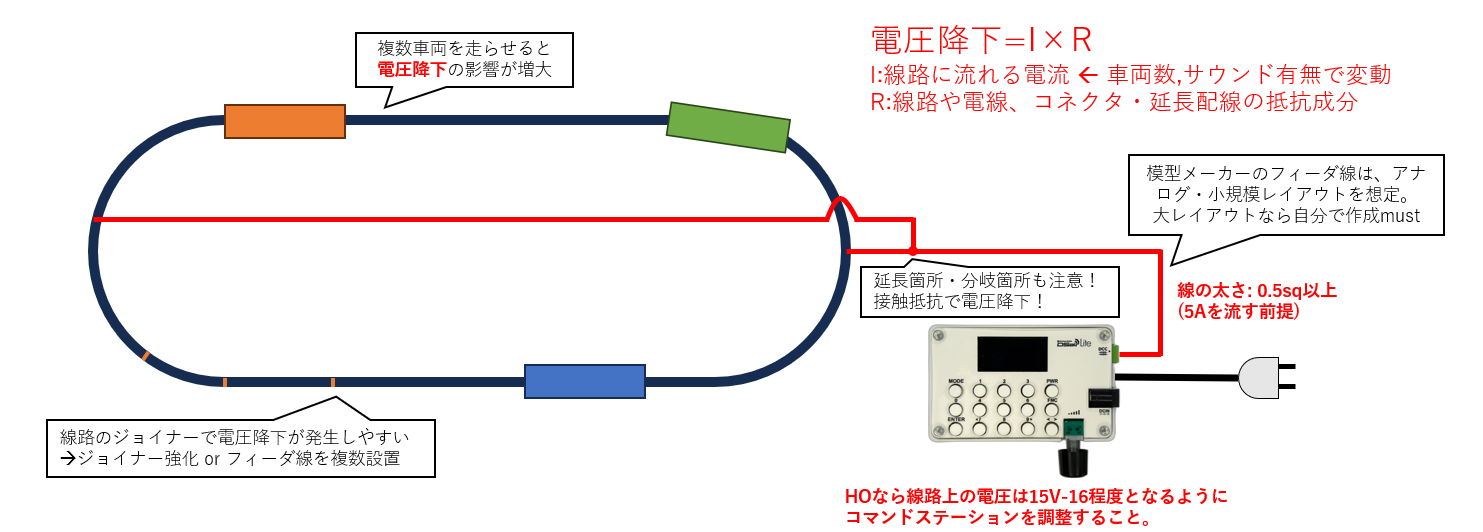

その現象は、電圧降下と呼ばれるものです。線路やフィーダ線、車両自体の消費電力の影響で、車両内のモータにかけられる電圧が下がってしまい、走りが悪くなる現象です。DCCだと、音が途切れたりするなどの症状が現れます。

アナログ車両とDCCサウンド車両で、なぜ違いが出るのか?それは、DCCサウンド車両は、アナログ車両よりも、かなりざっくりとした表現ですが、2倍の消費電力があります。サウンドを出しているので、余分に電気を消費するわけです。

つまり、DCCサウンドの複数車両走らせれば、アナログ車両走行と比較して、消費電力は数倍以上となります。よって電圧降下も数倍発生し、トラブルがより起こりやすくなります。

その消費電力が増える分、線路やフィーダ線の作りがもろに影響してきます。問題提起はDCC視点でございますが、アナログ専用レイアウトであっても、アナログでたまたまうまく走っているだけで、劣化によって問題が生じてくるケースもあると思います。DCCやアナログに関係なく、保線•電気設備について、対策を検討いただければ幸いです。

模型店などのレイアウトでは、きちんと対策されていることがほとんどですが、個人・クラブのモジュールレイアウトなどでは、おざなりになってるケースも散見されて、トラブルに繋がっています。対策を項目ごとに見ていきましょう。

線路•ジョイナー

線路の選択も非常に重要です。プロはシノハライモンなどのレールを使うことが多いと思います。一般ユーザーは市販レールを使うと思いますが、線路に繋ぎ目が最大の着目ポイントになります。

例えばUNITRACKのジョイナー(線路の繋ぎ目を繋ぐ部品)は、接触抵抗が大きいことで知られていますが、UNITRACKに限らず、線路全般として、ジョイナーは電圧降下の弱点になりやすい部分です。対策は、ジョイナーの接触抵抗を減らすこと(線路同士の電気的な接点を増やす)です。または、線路自体のフィーダ線の電線の太さを太くし、場所を増やすことも対策の一つです。

フィーダ線

模型メーカーが販売しているフィーダ線は、あくまでも小規模レイアウトでアナログを想定しています。DCCサウンドを前提に大規模レイアウトとする場合は、自作がマストと思います。

フィーダ線は、電線を太く、短くすることがポイントです。電線の太さは、目安として、電流10Aで電線の太さは1sqと言われています。HO•16番は5A(0.5sq)、Nなら3Aくらいを目安にしてみてはいかがでしょうか。

また、コマンドステーションや線路につなげるときに、被覆を剥いた状態でそのままネジ止めするケースも多いと思います。最初は良いのですが、移動や経年劣化で、だんだんと撚り線が折れたり切れたりして、接触抵抗が増えることがよくあります。

公民館などで運転会をされる方は延長することもあると思います。延長する箇所のつなぎ方も、きちんとしたコネクタや短絡用の電気部材を使用し、抵抗を抑えましょう。

棒端子(フェルール端子)や圧着端子等、接触抵抗を減らす・面で当てるような工夫をして、フィーダ線の電圧降下を防ぎましょう。

線路

常にきれいな状態を維持してください。レイアウト屋さんは毎日、掃除をしてメンテナンスをしています。パット見きれいでも、実際は酸化や被膜がついて、劣化していくものです。特にDCCは消費電力が大きいので、アナログよりも丁寧なメンテナンスが求められます。DCC対応のレイアウト店は、逆にアナログは安定しやすいとも言えますね。

車輪

私もサボりがちなので、自分にも言い聞かせないといけませんが、車輪は線路からの電気を受ける重要部品です。走行前・走行中・走行後のメンテは欠かせません。

汚い車輪で、レイアウトを走らせると、実は線路を汚します。集電が悪い車両は車輪でスパークが発生しやすくなるため、空気中のホコリがスパークした際にコゲ•汚れとなって線路に付着します。これが、線路の状態を劣化させる要因になります。

レイアウト屋さんのレールを痛めるようなことをしないように、車両のメンテを心がけましょう。結果として、車両が長持ちし、気持ちの良いコンディションが得られます。

なお、車両も走行距離等が品質で規定されている工業製品である、ということもユーザーの皆様は理解しておくと良いと思います。自動車のような車検や法令点検はありませんが、それに準ずることをユーザーは求められています。

コマンドステーション

コマンドステーションの電圧も、特に大きいレイアウトでは線路上で常に15-16V付近を出せるようにしましょう。古いコマンドステーションですと、回路に使用している部品が古い設計で効率が最新の部品と比較して悪い関係で、ACアダプタで入力した電圧よりも数V下がって出力してしまうものがあります。線路上では12Vなど、大幅に下がってしまうケースがあります。コマンドステーションの設定や仕様をよく確認しましょう。

なお、小さい出力容量のコマンドステーションであっても、トラブルの大小はあるにせよ、上記の問題は発生することがあります。

レイアウトでの最大負荷電流(=DCCサウンドで、どれくらいの車両数を走らせるか)に合わせて、レイアウトは設計製作することをお勧めします。

(危険)線路電圧

かなり無茶苦茶で、コマンドステーションと車両のモータ次第なところがありますが、電圧降下を力業で突破する方法があります。

それは、線路電圧を限界まで上げることです。例えば、DCCでは規格内ではある19Vをかけると、嘘にように改善することがあります。改善しているのではなく、無理やり動かしているだけなのですが。

しかしこの技は、諸刃の剣で、最悪、大きい電圧に耐えられないデコーダやモータが一つでも入っていると車両を壊してしまうケースがあります。日本の模型は、HOで16V以下、Nで12V付近で使う前提設計が多いため、リスキーです。

ただ、一部のブラス系車両では、ブラスメーカー製アナログパワーパックがこの力業で電圧降下を突破していたという噂は聞くので、分かってる人だけが使う技として理解いただければと思います。

ちなみにGゲージなどでは、20V近くを通常使うので、特に問題はございません。車両もモータもその対策が取られています。

何を言ってるのか分からないという方は、絶対に試さないでください。

基本的には弊社としてはお勧めしません。もちろん、これでコマンドステーションや車両が壊れたとしても一切の責任は取れません。またサポートもお断り申し上げます。