困ったとき、情報源、コミュニケーションの場としてデジタル鉄道模型フォーラムが活用できます。DesktopStationが運営しており、どなたでも無料で利用できます。何か困ったときには、困った背景、使用している機器、起こった現象をメモしたうえで、質問してみてください。

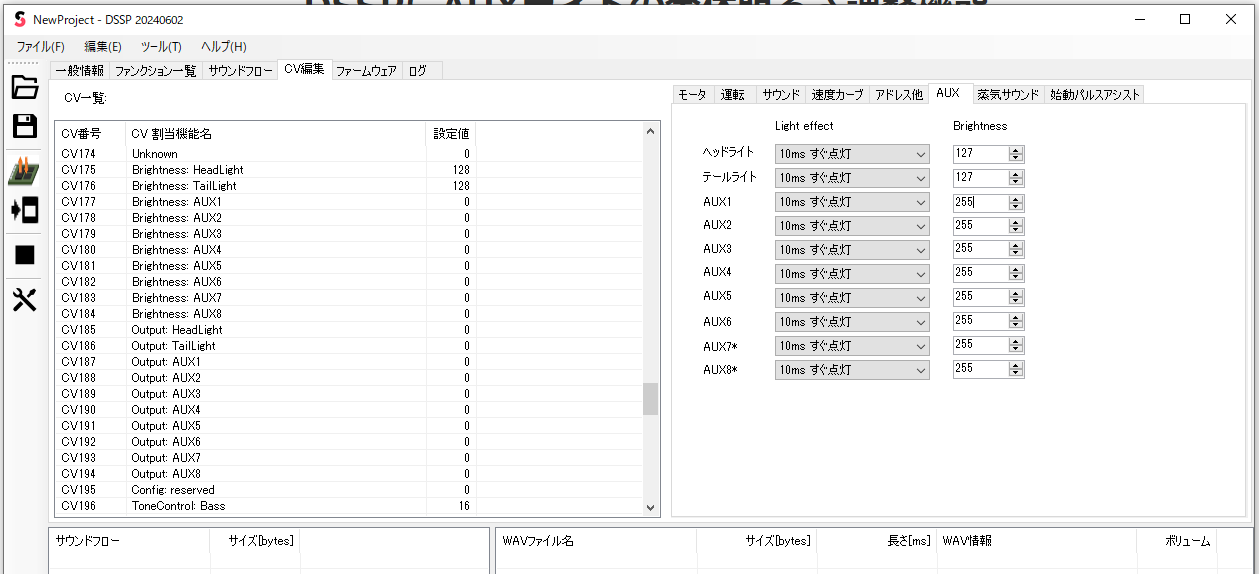

DCCをはじめるためには

まず、現在の日本では、DCCは簡単にすぐ導入できるものになりつつありますが、一方で多くの勉強が必要です。それは模型メーカーからDCC入門セットがないためで、様々な部材を、自分でそろえる必要があります。年々、DCC環境は改善しておりますが、ハードルがある点、承知いただけると幸いです。

2024年夏現在、既に車両やレールをお持ちの場合には、デスクトップステーション製品やサードパーティ製品ですと2~3万円程度の予算でDCCを始めることができます。

| 用意するもの | 価格の目安 | 説明 |

|---|---|---|

| レール類 | – | アナログと同じものが使用できます。Zゲージ、Nゲージ、HO/16番、Gゲージなど、特に制約はありません。 |

| ポイント類 | – | アナログのまま使用する場合は、そのままでも構いません。ポイントもDCC化する場合は、デコーダを繋げる必要があります。ポイント用のデコーダへの配線は、線路から供給できます。DCCでは、非選択式と呼ばれるタイプのほうが使い勝手が良いです。アナログ専用のポイントでは、選択式が好まれるため、注意が必要です。 |

| 車両 | – | 車両にはDCCデコーダを搭載する必要があります。日本国内の模型の大部分はDCC対応用のコネクタが搭載されていません。 車両にDCC搭載可能となっていない場合には大掛かりな改造が必要です。 |

| 車両搭載補助基板 | 1000円~ | 車両に合わせた専用デコーダや、デコーダ用コネクタが具備されていない場合があります。その場合、車両搭載補助基板を使うと、ハードルが下がります。Nゲージ向け、HO向け等、様々な製品があります。DesktopStation、TRAINOなどで販売しています。 |

| DCCコントローラ/コマンドステーション | 20000円~ | アナログのパワーパック・コントローラはDCCには使えません。DCC専用のパワーパック(コマンドステーションと呼びます)を用意しなくてはいけません。 DSairLiteであれば、18000円弱で購入できます。KATOのD103を選択する場合には40000円程度かかります。 |

| DCCデコーダ (非サウンド) | 1500円~ | 車輛にDCCデコーダを搭載する必要があります。SmileDecoder4808 N18で1500円弱です。いくつか機能ごとに細かい名称が付けられています。 【ファンクションデコーダ】ヘッドライト、テールライト、室内灯等の制御だけに特化したもの。ファンクションのことをFXと言い換える場合もあります。主にトレーラー車(T車)に使います。モータ機能が省かれているので少し安価です。 【モバイルデコーダ】単に「デコーダ」という場合もあります。モバイルの意味は「モータ制御できる」と理解してください。モータ制御の他に、基本的にはヘッドライト、テールライト、室内灯等の制御も可能です。 |

| DCCサウンドデコーダ | 8000円~ | サウンドデコーダは、音が出て、モータやLED等も制御できる多機能なものです。一部、モータ機能が省かれた製品も海外DCCメーカーから出ています。7000-8000円(SmileSoundの場合)です。海外のサウンドデコーダは2万円近くします。 |

| DCCポイントデコーダ | 3000円~ | ポイント自体はDCC化する必要は必須ではありません。しかし、ポイントをDCCを化すると、便利なことがありますので、ご検討ください。 線路から取る道床一体タイプと、地上式のタイプがあります。地上型は、1台で基本的に2個所以上のポイントを制御できることが多いです。DCCでは、ポイントと車両は明確に区別して制御されます。 |

| DCC信号機デコーダ | 3000円~ | DCC信号機は、カテゴリとしてはポイントデコーダの一種として定義されています。Nuckyから日本型向けのDCC信号機が販売されています。 |

DCC用のレール

DCCをはじめるためには、レールと車両が必要です。レールは、一般的な鉄道模型と同じものが使えます。

Nゲージであれば、カトーとトミックスがレールを販売しています。カトーのNゲージレール(UNITRACK)の方が、DCC向きと言われます。HOゲージのレールは日本国内で全国的に入手しやすいものはカトーのUNITRACKとなります。Zゲージはロクハンから販売されています。これらのメーカーの製品は、ヨドバシカメラや、鉄道模型店、アマゾンなど、入手は容易です。レイアウト店等、リアリティを追求する方は、日本国内ではIMON(旧シノハラ)、海外ではPECO、ティリッヒといったレールメーカーの道床付レールと呼ばれる、プロ・セミプロ向けの雰囲気を重視した線路を使用するケースがよくあります。

アナログとDCCで大きく違うのは、消費電力が大きくなることです。同一線路で複数の車両が走れること、ポイントなどの給電も線路から行えること、サウンド機能で消費電力が大きくなることなどです。消費電力が大きくなるという事は、線路やフィーダ線の電圧降下の影響が大きくなるという事です。アナログでも、長い線路の場合には大きな問題でしたが、DCCではさらに顕著になります。対策は、アナログと変わりません。太いフィーダ線を使い、線路の接続は強固で通電性の良い線路を使うと良いです。

DCCで使えるスケール・ゲージ

基本的に、DCCをするにはHOがデコーダ搭載作業、使い勝手・コストでベターと言われてきましたが、TRAINOのEC-Slimシリーズによる搭載補助基板とSmileSoundデコーダや、非サウンドですがMT40さんのNゲージ車両特化型DCCデコーダの登場で、Nゲージでもハードルが低くなりつつあります。

- 海外ではHOが主流。スピーカーサイズなどで、特にサウンドDCCで優位

- 日本でも、HOの方のほうがDCCを採用しているケースが多い

- NゲージのDCC化も製品がある。ただし、スピーカーサイズ、搭載ハードルは少しあるが、車両に特化した専用DCC基板(TRAINOやMT40)が多く登場し、ハードルはHOより低くなっている。

DCCで使える車両・ポイント

このほかに、車両やポイントなどをDCCに対応させるためのデコーダと呼ばれるコンピュータ基板、デコーダを制御する親となるコマンドステーションが必要になります。デコーダや、コマンドステーションは世界中に多くのメーカーが販売しています。しかし、日本で入手できるデコーダ・コマンドステーションは、それほど多くありません。

国内のDCCreadyな車両としては、天賞堂のカンタムサウンド車両があります。ユーザーの一部が勘違いされているケースもありますが、DCCに公式対応しておりが、DCCとして使用可能です。なお、天賞堂はDCCのサポートは実施しない旨が説明書に記載されているので、ご注意ください。

必要な機器

DCCには、以下の機器やものが必要です。

- レール(Nゲージ、HOゲージ、Zゲージ、Gゲージなど)

- DCCに対応した車両(後述)、もしくは車両と車載用DCCデコーダ

- DCCコマンドステーション(DCCコントローラ、DCCパワーパック)

- レールとコマンドステーションをつなぐフィーダー線

- スマホ・タブレット、またはPC・コンピュータ(自動運転制御用)

- ポイント、ポイント用デコーダ

- 在線検出器(本格的な自動運転を行う場合)

- その他

アナログ鉄道模型を既に楽しまれていることを想定し、日本国内で入手可能な2024年現在の製品でまとめると以下のような構成・目安の金額となります。

| DCCコマンドステーション | DSairLite, KATO D103等 | 18000円~ |

| DCC車両(KATO N TGV等) ※非サウンド | 先頭車2両 + SmileDecoder4808N18 + 6pinヘッダ | 車両代+3000円前後 |

| DCCサウンド車両(自作) | 1両の車両+SmileSound+搭載補助基板,自分で改造 | 車両代+9000円前後 |

| DCC非サウンド車両(自作) | 1両の車両+MT40製デコーダ等,自分で改造 | 車両代+3000円前後 |

| DCCサウンド車両(既製品) | HOの機関車 | 5~6万円程度 |

DCCコマンドステーション

コマンドステーションは、車両やポイントなどに入ったデコーダに電力と命令を送るための機器(パワーパック)です。コマンドステーションには、いくつかの種類があります。

(1) 本体と操作器が別々

レンツのコマンドステーションや、デジトラックスの上位機種が該当し、本体と操作器が別になっています。 一番最初に登場した形態です。

(2) 本体と操作器が1つ(オールインワン)

操作器と本体が同一のケースに入っており、持ち運びしやすい形になっています。 デスクトップステーションのDSairLiteや、KATO/デジトラックスのD103シリーズが該当します。

DSairLite |  Kato D103 |

(3) 操作器がスマホやタブレット

スマートフォンを用いて、無線で操作できるコマンドステーションです。近年登場しており、RocoのZ21やDesktop StationのDSair2などがあります。(2)の形態に、追加の無線オプションとして取り付けられるタイプもあります。

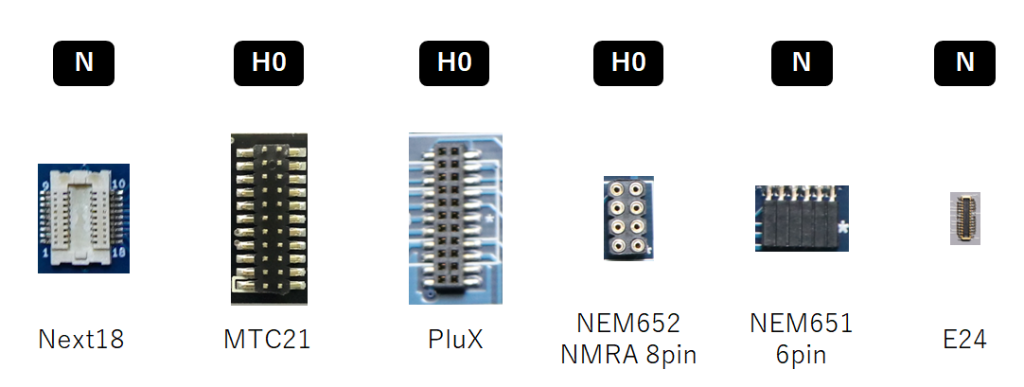

主なDCCデコーダ

DCCデコーダは、車両に搭載して動かすために必要な、DCCにおける必須パーツです。DCCデコーダが、車両の動きを決定づけるものとなります。様々なメーカーの製品を試して頂き、ご自分の好みに合った製品を選択することを、お勧めいたします。

日本で入手性の良いDCCデコーダを以下に挙げさせていただきます。生産国としては、欧州製のものか日本製のものを最初に選択されることを推奨します。

| メーカー | デコーダ製品名 | デコーダの特徴 |

|---|---|---|

| DesktopStation | SmileSoundデコーダ | NとHO向けの国産サウンドデコーダ。入手の難しくなったドイツ製サウンドデコーダの置き換えとして登場。日本型に好適。 |

| DesktopStation /Nagaoden | スマイルデコーダ4808 | Next18対応、NEM651 6pin化も可能なArduinoベースのデコーダ。オープンソース。 |

| MT40 | サークル MT40 | 国産のNゲージ向け小型デコーダを作る新規メーカー。KATOやTOMIX等、多くのメーカー向けに専用形状のデコーダを販売しています。Nゲージユーザーは必見! |

| カトー | EM13, FL12, FR11 | 入手性は良く、搭載もしやすいものの、独特の形状や機能の制約から、用途が限定されている。KATOが販売している、DCCフレンドリー車両向けには最適な製品。 |

| 永末システム | 各種DCCデコーダ | 日本型に特化した車載デコーダなど |

| Nucky | ワンコインデコーダ6 | 世界最安 500円の車載・ポイントDCCデコーダ |

| Nucky | ワンコインforTOMIXv6 | TomixHO車両向けデコーダ |

| Nucky | ワンコインforKATO Loco | KATO N機関車向けDCCデコーダ |

| Nucky | 日本型信号機デコーダ | 唯一の日本型DCC対応信号機デコーダ |

| DCC館 | スマイルファンクションデコーダ | 照明系のギミックがすごいファンクションデコーダ |

| Rokuhan | A053 | Z,N向け小型DCCデコーダ。量販店で入手可能。なお、HOには不向きです。 |

| Rokuhan | A059 | 室内照明&モータ制御機能付き小型DCCデコーダ |

| ESU | LokSound 5 | 最高級サウンドデコーダ。1つ2万円程度。オープンサウンドデータ |

| ESU | LokPilot | サウンド無しのデコーダ。安定性が良く高機能。 |

| laisdcc | 860015 Next18 | 香港の安価なDCCデコーダ。 NやプラHOに。 |

| laisdcc | 870019 MTC21 | 香港の安価なDCCデコーダ。金属、ダイキャストのHO向け |

| laisdcc | 860021 NEM652 | 香港の安価なDCCデコーダ。HO向けの旧来の8ピンコネクタ向け。 |

DCCデコーダをチェックする

DCCデコーダをいきなり車両に入れてませんか?今は非常に減りましたが、衝撃や取り扱い、何らかの要因で、ごく稀に故障してしまっている場合があります。一つずつ確認しないと、デコーダが故障しているのか、自分の配線がおかしいのか、車両の集電性能が悪いのか、切り分けができなくなります。

- デコーダの動作確認をする→デコーダテスターを使う(後述)

- 配線がおかしい場合→目視チェック、回路テスターを使う

- 車両の集電性能を確認する→アナログコントローラで運転してみる

DCCデコーダをチェックする方法として、もっとも簡単なのは、「デコーダテスター」を用意して、事前に確認する事です。ESU社のデコーダテスターやLaisDcc社のデコーダテスター製品が一般的です。デコーダテスターはデスクトップステーションオンラインストアでも販売しております。また、一部の模型店でも取り扱いがあります。

DCCデコーダを組み込む

DCCを始めるうえで、一番のハードルは車両にDCCデコーダを組み込むことです。ヘッドライト、テールライトの制御も入れると、車両の配線が非常に複雑になってきます。

日本では、(1)自分で改造する(ゲージ問わず)、(2)NゲージならKATOのDCCフレンドリー車を使う、(3) HOなら採用されているNEM652やMTC21コネクタ搭載車両を使う の3通りから選ぶことになります。

2019年夏頃から、車両搭載の作業を大幅に簡略化するExpBoardシリーズ発表し、関連製品をリーズナブルに提供しています。Next18というDCCで世界標準的に使用されるコネクタを採用し、ワンタッチでサウンドまでサポートできる仕組みを提供しています。

また、MT40というDCCメーカーは、車両に搭載しやすい形状の専用デコーダをリリースしています。

| Nゲージ向け | TRAINO |

|---|---|

| HOゲージ向け | KATO ExpBoard N18 KATO HO エンドウ向けExpBoard M21 ENDO KATO HO EF81向けHO EF81向けライトユニット基板 Tomix機関車向けT社HO機関車向けライト基板 その他汎用ExpBoard N18 General HO |

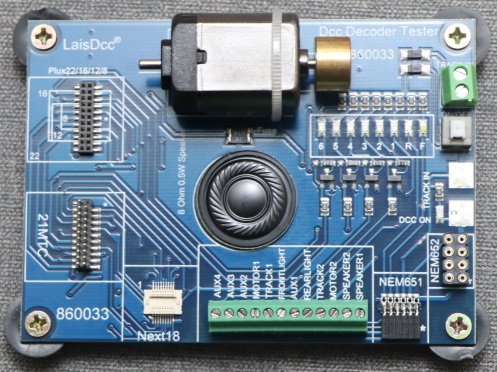

DCCコネクタは以下の通り、様々なものがあります。

| Next18 | Nゲージ向けに開発された超小型コネクタ。18ピンのコネクタで、サウンドも考慮されている。 | ExpBoard N18 KATO HO |

| MTC21 (21MTC) | HO/16番向けの高機能な車両向けのコネクタ。21ピンのコネクタでサウンドも考慮されている。 | 詳細(英語) |

| PluX | NからHOまでをカバーする、複数のピンを許容したコネクタ。PluX8, PluX16, PluX22がある。 | |

| NEM652/NMRA 8pin | HO向けのコネクタ。KATOの旧型動力や天賞堂やトラムウェイの一部のプラ製品で使用されている。MTC21に置き換わりつつある。 | 詳細(英語) |

| NEM651 (6pin) | Nゲージ向けに使用されている、旧式のDCCコネクタ。KATOのTGV等一部で2025年現在も採用されている。 | |

| E24 | ESUが提唱したNゲージ向け超小型コネクタ。挿抜回数に制限があり耐久性に難がある。 | |

| DCCフレンドリー | KATOが独自に開発したNゲージ用コネクタ EM13とZIMOやESU LokSound5 micro Katoが対応 | 詳細 |

なお、国内メーカーの鉄道模型車両について、DCCコネクタ搭載の状況をまとめたDCC対応車両をまとめて公開しています。2023年1月に、日本独自のSmileSoundデコーダも登場し、選択肢はどんどん広がっております。

DCC車両をアナログ環境で使いたい

DCC車両をアナログ環境で動かすことは、基本的に推奨できません。一番の理由は、アナログ対応DCC車両と、通常のアナログ車両を比較すると走りの面で大きく劣るためです。次に、デジタルとアナログの混在による、相性やメーカー想定外の条件によるトラブルなどが発生しやすいことです。明確に、アナログ車両とDCC車両を分けて、利用していくことがシンプルで良い解決策です。

- アナログ対応の有無は、DCCデコーダ・メーカーによってサポートがバラバラ。サポートしていても実際には想定外条件により使えないケースもある(後述のPWMパワーパック等)

- パワーパックのダイヤルに連動して、車両を低速で滑らかに走行させることが困難。アナログパワーパックのダイヤルを6V以上1程度に上げないと動き出さないので、低速調整が難しい。最高速度も低い。

- 日本のPWMパワーパックでは正常にDCCデコーダがアナログモードで動かないケース2が多い。

低速時に特殊なPWMパターンを入れたり、常点灯等があったり、海外のDCCメーカーの想定外の条件が多い。 - DCCサウンドデコーダの場合、進行方向を変えたときに音が途切れる、DCCコマンドステーションで動かすときに比べて複雑

これらの課題・弱点を見て、DCCとアナログの両方に対応する車両に、魅力を感じますでしょうか?中途半端なアナログ対応と思いませんか?そして、メーカーごとに解釈も対応するアナログ運転条件もバラバラです。

弊社は、現実としてアナログ運転モードの弱点を理解しており、アナログ運転モードはDCCデコーダの魅力とはならないと判断しています。逆に、トラブルを誘発するなど、デメリットがあると考えます。もちろん、この考え方に同意できないユーザーもいらっしゃると思います。これは、世界に多くのDCCメーカーうちの1社の意見ですので、もしアナログ運転モードに重要性を感じている場合には、デスクトップステーション以外のDCCメーカーをぜひ、購入対象の選択肢に入れて検討してみてください。

DCCとアナログをどうしても1つの車両で混在させたい場合は、申し上げにくいですが、その車両をDCC化することはオススメしません。アナログの良さも弊社は理解しておりますので、その車両はアナログのままで、お楽しみいただくことをオススメします。

デスクトップステーションでは、DCC車両をどこでも気軽に遊べるように、DSairLiteのような小型のコマンドステーションを販売しています。アナログのパワーパックよりも小型で、どこでも気軽にDCCで遊べます。一部の鉄道模型店のレイアウトでは、コマンドステーションをつなげることが許可されています。ぜひ、DCC車両はDCCコマンドステーションで遊んでみてください。

【お断り】本ページに掲載されている情報・写真の無断転載を禁止します。本ページにリンクをお貼りください。